هذه إحدى صباحات السّبت المُحببة إلى نفسي، قُمت مؤخرًا بإضافة عادات جديدة لروتيني اليومي، وذلك ما أشعرني بسعادة غامرة، وبرضًا عميق، أستيقظ في ساعات الصبح الأولى والتي يكون فيها الذهن في أعلى مستويات الطاقة، وأقرأ بقدر ما استطيع، أحاول جاهدة المحافظة على هذه العادة برغم تخلّفي عدة مرات إلّا أن محاولات استبقائها جديرة بالتقدير.

للتو أنهيت مشاهدة فيلم The Lives of Others عن القائد في الشرطة السرية في ألمانيا الذي يكلّف بمهمة مراقبة مُفكّر وكاتب مسرحي في فترة ماقبل سقوط جدار برلين في ألمانيا، حيث كانت تعيش ألمانيا الشرقية “الاشتراكية” والتي فُرضت على الناس بجميع صورها وأشكالها رغمًا عنهم. فعندما يبدأ بالمراقبة والتعمق في تفاصيل حياة المفكّر ويكتشف إيمانه العميق بأفكاره ودفاعه عنها يجد هذا القائد نفسه يبدأ بالتعاطف مع المفكّر والتستر عليه وتغيير الحقائق وتقديم تقارير مضلّلة لرؤسائه حتى لا يتعرض الكاتب والمفكر للسجن بسبب قيامه بتأجيج الآراء ضد الحكومة الاشتراكية.

ابتسمُ ابتسامةً مصحوبة بالكثير من المشاعر وأنا أنظر لوجه القائد وهو يبتسم برضا في نهاية الفيلم!

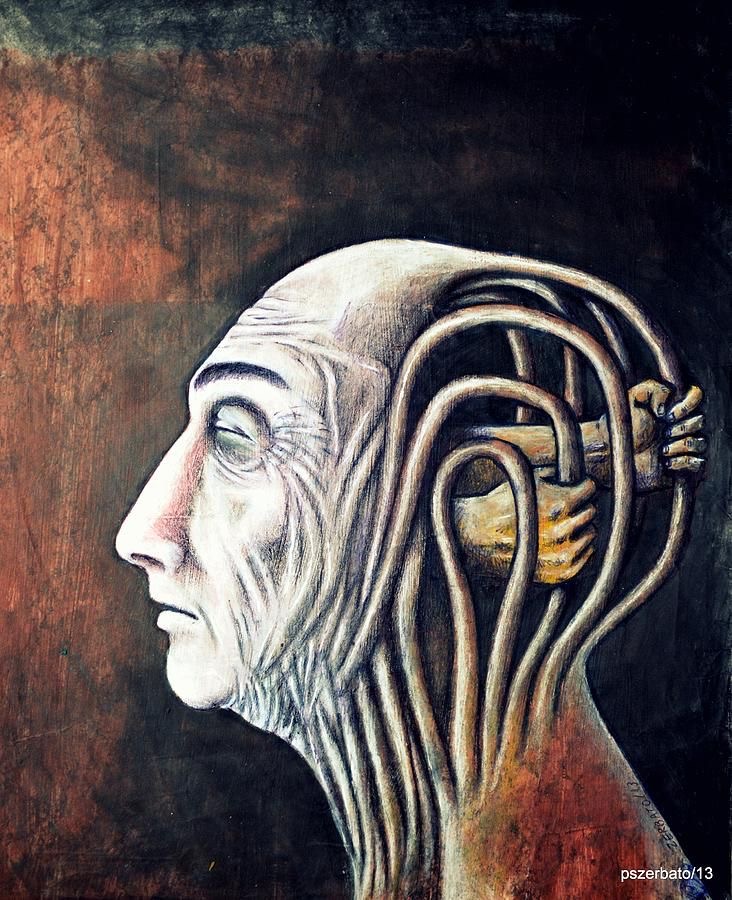

عندما تتصرف بما تمليه عليك إنسانيتك وضميرك بعيدًا عن المعتقدات المحشوّة داخل رأسك، والأفكار التي تم تلقينك إياها، والمهام التي اعتقدت بأنك ستعيشُ وتكرّس كل ثانية من حياتك لأجلها، تلك هي اللحظة التي تبدأ فيها حريتك، حريّة الانسان تبدأ داخل عقله، عندما يفكّر بحرية مُطلقة بعيدًا عن القيود.

مؤخرًا جُلّ ما أقوم به هو أن أطلق عنان التفكير في كلّ شيء، أن أخرج من الحدود الضيقة، أن أفكّر بكلّ ما يمكنني التفكير به، تخيّل أن يتم برمجتك على أن تفكّر في نطاق ضيق!

أقضي هذه الفترة مُبحرةً في التفكير بحقيقة الانسان، أقضي أوقاتًا أطول في التأمل، أهرب من الضجيج والناس إلى الطبيعة بدافع التأمل.

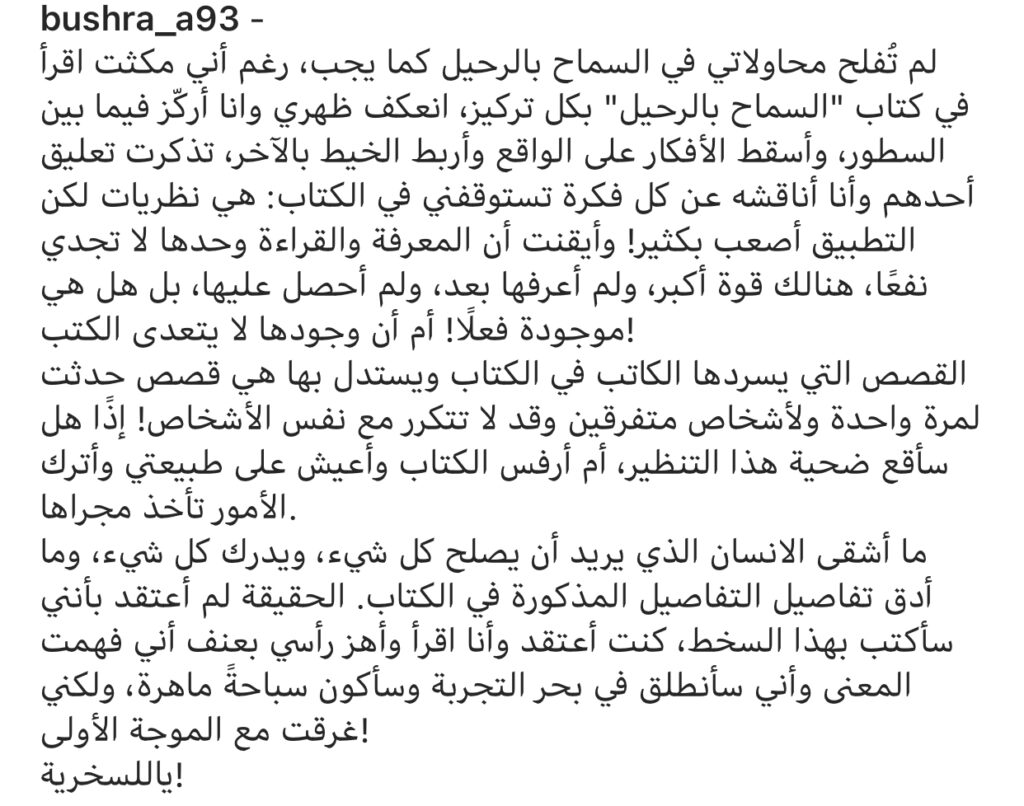

تتضخم الرغبة التحليلية في داخلي، تكبر شيئًا فشيئًا لدرجة يصعب عندها السيطرة على تبعاتها، أحلّل المشاعر الأفعال والدوافع، أمعن التفكير في الانسان والحياة والجدوى من كل شيء، وحقيقة الأفكار المُنتشرة والآراء السائدة حولي، وأشعر بالرغبة في الخروج من النطاق الضيق إلى نطاق أوسع، أحجمت عن إجراء الحوارات الصغيرة والتافهة، وبالتالي قلّت كثيرًا رغبتي في الكلام أو الاستماع إلى أي حديث، أُبدي مللًا ملحوظًا وسريعًا تجاه كل حديث أجد أنه لا فائدة أو طائل منه، هذه المرحلة يبدو كل شيء مُربك، عندمَا أهم بأي عمل يراودني سؤال “مالجدوى منه؟” فإلّم يكن ذا جدوى ومعنى حقيقي فإن رغبتي تموت تلقائيًا، وأتوقف عن الاستمرار فيه، وما أكثر الأشياء التي تركُتها بسبب هذه الفكرة!

تبدو فكرةً جادةً ومُقلقةً وتدعو للضجر صحيح! نعم بدأت أشعر بالضجر إذ أن هنالك الكثير الذي لم أصل لمعناه الحقيقي، والكثير المتروك إلى أجلٍ غير مُسمّى.

قلتُ مرة لأحد الأشخاص: عقل الانسان سلاح ذو حدّين، والخوف أيضًا سلاح ذو حدين، وأعيش أنا بين الحدّين، وأشعر بأن الحياد هذا مُرهق كثيرًا. فبينما تحاول الوقوف في المنتصف دون تطرف أو إجحاف تشعر بأن طاقة التركيز تصل لذروتها، تعيشُ في انتباه مُفرط، ودقّةٍ عالية!

لذلك من المساعد أن تمشي وتنثر الأسئلة في الارجاء، وتستمع إلى حقيقة الأشياء من وجهة نظر الآخرين، ثمّ تشرع في تحليلها وفهم دوافعها، والتوصل إلى مدى صحتها.

أنهيت قراءة كتاب “عزاءات الفلسفة” لـ آلان دو بوتون، وتشدني طريقة تحليل الأمور ومناقشتها وإقامة الحجج حولها التي انتهجها سقراط، لقد كان يمشي بين جميع طبقات المجتمع الأثيني ويمطرهم بالأسئلة كي يفسر لهم سبب اعتناقهم معتقدات سائدة، لقد كان يسعى إلى تحديد ما إذا كان السائد يحمل أي مغزى أو معنى للصحة.

يذكر الكاتب بأنه قد يتم إضعاف إرادة التشكيك الخاصة بنا لأننا نشعر بأن آراء المجتمع ومعتقداتهم التي بُنيت عبر عصور طويلة وأزمنة مديدة تملك أساسًا منطقي، حتى ولو جهلنا ماهية ذلك الأساس، فإنّنا وبسبب إيمان عدد كبير بها، وعلى مدى زمن طويل، نجد أنّه من غير المعقول أن يأتي إنسان بسيط ويشكّك بكل تلك المعتقدات والأفكار أو أن يتجرأ بخرقها بكل ثقة، لا يبدو منطقيا أن يكون ذلك الشخص هو الوحيد الذي أدرك الحقيقة وحده، لذلك سيقمع نفسه ويتبع القطيع!، ولكن الكاتب يستدرك لاحقًا بأن غاية سقراط من ذلك لم تكن بأن يتم اعتبار مخالفة الآراء السائدة مرادفة للحقيقة أو للخطأ. بل يتم الحكم بناء على موافقتها أو مخالفتها للمنطق.

ويشير الكاتب أيضًا إلى أن العالم أكثر مرونة، وأن الآراء السائدة لا تنبع عادةً من فهم عميق وعملية تأمل صارمة، بل نتاج قرون من التخبط الفكري، وقد لا يكون هنالك سبب مقنع وكافي للكيفية التي تبدو الأمور عليها. وذُكر في الكتاب الكيفية التي يمكن من خلالها للمرء أن يفكر بنفسه، حيث أنه يمكن لأي شخص يمتلك عقلًا وحسًا فضوليًا وحسن تنظيم ويسعى للتدقيق في المعتقدات السائدة أن يبدأ محادثةً مع صديق في أحد الطرقات، بحيث يمكنه من خلال ذلك أن يصل إلى فكرة خلّاقه في أقل من ثلاثين دقيقة.

حتى الآن لا أؤمن إيمانًا تام بجدوى ذلك، فبالنسبة لي هنالك مرجعٌ أستند إليه وأعود إليه تجاه كلّ فكرة حائرة، أو شكٍّ قائم، ومرجعي الدائم هو الكتاب والسنّة، فباعتقادي أنّ القرآن هو نهج حياة، ونهجٌ للتفكير في هذه الحياة، ولكن وبشكل عام في الحياة اليومية البعيدة كل البعد المُعتقدات الدينية فإن نهج التفكير والتحليل يُنقذك من أن تعيش إمّعة، إن أحسن النّاس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، إنّه يحرّرك من معتقدات مجتمعية بعيدة كل البعد عن الصحة، إنّه ينقذك من ظلام الانقياد وراء كل فعل مجهول الدّافع والسببيّة!

أعتقد بأن هنالك الكثير الذي أُعجبتُ به في الكتاب، والكثير الذي لم يُعجبني، ولكن الكتاب ببساطة أثار اهتمامي وحماسي للقراءة أكثر في هذا الجانب، وبالتأكيد أدعوك لقراءته، ولكن كنصيحة خالصة منّي قبل أن تبدأ بقراءة كتاب “عزاءات الفلسفة” أو أي من الكتب الفلسفية استمع إلى حلقة من بودكاست نُقطة بعنوان”السفسطة بين الماضي والحاضر” للشيخ عبدالله العجيري، حتى تتمكن بشكل نسبي من امساك العصا من المنتصف!

وبما أن شهيتي للقراءة لا تزال في ذروتها فقد اخترت كتابًا أعتقد بأنه الكتاب المُناسب في الوقت المُناسب، والذي أثق ثقةً كبيرة بأنه سيجيب على الأسئلة المفتوحة، وسيُغطي الجراح المكشوفة، وهو كتاب “الإسلام بين الشّرق والغرب” للكاتب علي عزت بيجوفيتش. لايبدو كتابًا سهلًا، بل يبدو بأنه سيشكّل تحدٍّ للعقل باستعداده أن يفهم حقيقة الانسان والحياة، عن الكيفية التي يحيا بها الانسان من خلال “الاسلام”. فالكتاب كما ذُكر عنه يكشف موقع الاسلام في إطار الفكر العالمي، فهو ليس نظرة للإسلام من الداخل، وإنما على الأرجح نظرة من الخارج، فموضوع الكتاب عن الاسلام ليس كمعلم بل كنظرة على العالم.

أتمنى أن تكون رحلتي في قراءة هذا الكتاب مُثمرةً، وأرحب بجميع الآراء حول أي من الكتب المذكورة.