أيّام حرجة يقضيها العالم، وعلى ضفاف جائحة كورونا أمكث أنا بعقلي المُزدحم بالأفكار كعادته.. أحيانًا أتمنّى لو يكون العقل مصباحًا نستطيعُ إطفاءه متى شئنا لننعمَ بالهدوء، ولكن هيهَات.. وبالمناسبة الحمدلله على نِعمَة النّوم.. أتخيل لو أنه قدّرَ لنا أن نبقى يقظين طيلة الحياة، فكرة مُرعبة أليسَ كذلك!

يقول رسول حمزاتوف:

“لا تخبئ أفكارك. إذا خبأتها فستنسى فيما بعد أين وضعتها. أليست هذه حال البخيل، ينسى أحيانًا المخبأ الذي وضع فيه نقوده فيخسرها”

وها أنا أنفضُ أفكاري هنا، علّها تجدُ متسعًا آخر غير رأسي تسرحُ فيه وتمرح.

–

مر حتى الآن ٧٦ يومًا على بقائي في الحجر المنزلي، لم أخرج إلا لمرتين وكانت لأمور طارئة أحدها متعلق بالعمل..

كيف تبدو الأيام في الحجر المنزلي!

أستطيع أن أخبركم بأن فترة الحجر بالنسبة لي مرت بعدة مراحل..

في المرحلة الأولى تخفّف من أعباء الذهاب للعمل، والارتباطات الاجتماعية وزحمة الطرق، واستمتاع بكمية النوم الوفير والتقلب على أرائك المنزل وقضاء وقت أطول مع أفراد العائلة وممارسة العديد من الأنشطة والألعاب…إلخ

بعد ذلك تبدأ فترة القلق مما يحدث، والخوف مما هو قادم، واستيعاب خطورة الوضع خصوصًا مع أعداد الحالات المصابة التي بدأت بالارتفاع بشكل كبير ومفاجئ وغموض زمن نهاية هذه الأزمة، والملل من طول فترة المكوث في المنزل..

ثم فترة التعايش والتأقلم والنظر للأمور بإيجابية والاعتياد على الجلوس في المنزل لدرجة تبدو فكرة الخروج منه فكرة مرهقة لمجرد التفكير بها..

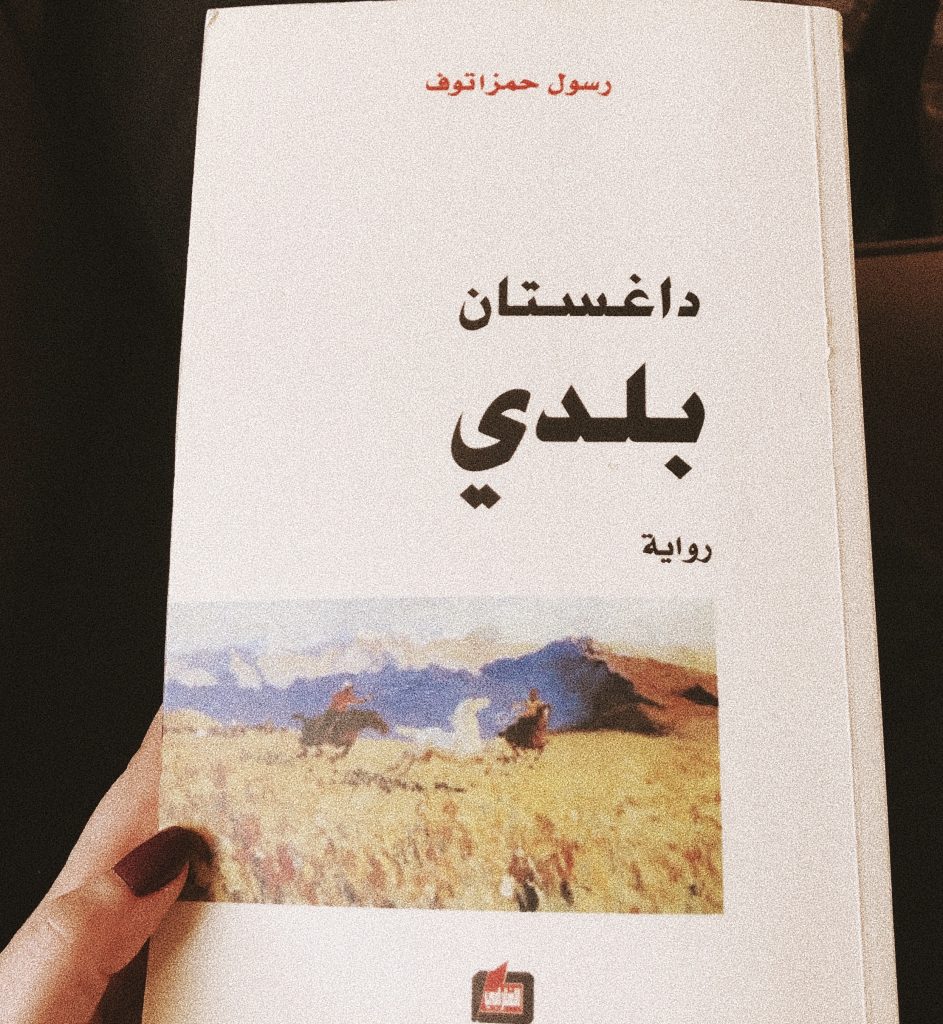

أقضي أيامي هذي بِرفقة “رسول حمزاتوف” وكتابه “داغستان بلدي”، وأشعر بسعادةٍ عارمة بأن تعرفتُ على كاتب مُدهش من خلال كتابه.

لا أستطيع اختزال مشاعري في بضعة أحرف عندما أبدأ علاقة جديدة مع كتاب وأكون مستمتعة بها، بالمناسبة لدي طريقة خاصة في مصالحة الحياة، عندما يُغضبني أو يُزعجني شخصٌ ما أستبدلهُ بكاتب رائع، وعندما يُزعجني موقف أستبدله بكتاب يحمل العديد من المواقف الممتعة.. ولقد صالحني هذا الكتاب مع الحياة من جديد.. كعادة الكتب، دائمًا ما تفعلُ ذلك! وياللغبطة 🙂

أكثر كلمة من الممكن أن يعبّر عنها انطباعي الذي التصق بالكتاب والكاتب على حدٍّ سواء هي كلمة “الأصالة”، لقد تمثلت الأصالة في علاقة الكاتب ببلده داغستان، بأنهارها وجبالها وصخورها ونسورها، بلغته الأم، بشعبه، وبأمّيه أمّه الأصلية التي حملته وأنجبته، وأمه التي أرضعته. من الوقفات الجميلة التي استوقفتني في كتابه هي:

” وهكذا، أنا مدينٌ لامرأتين على هذه الأرض. ومهما امتد بي العمر، ومهما فعلت لهاتين الامرأتين وباسمهن لن أفي ما لهما علي من دين. فدين الأبناء لا نهاية له. هاتان المرأتان إحداهما أمي، تلك التي ولدتني، وأول من هز سريري، وغنّى لي أولى الأغنيات، وتلك الأخرى، التي قدمت لي صدرها، حين كان محكومًا علي بالموت، فبدأ دفء الحياة يدبّ فيّ فتحوّلت من درب الموت الضيق إلى طريق الحياة، هي أيضًا أمّي.”

أيضًا وهو يصفُ أمّين آخرتين فاضتا عليه بالعطاء (داغستان، وروسيا) فيقول:

” أمّان كجناحين، كيدين، كعينين، كأغنيتين. وأيدي هاتين الأمين كانت تمسح على رأسي برفق، وكانت تشدني من أذني عند اللزوم. أمّان شدتا وترين على طنبور، شدت كلّ واحدة منهما وترًا. ورفعتاني عاليًا فوق الأرض، فوق قريتي، فرأيت من فوق أكتافهما أشياء كثيرة في العالم لم أكُن لأراها أبدًا، لو لم ترفعاني فوق الأرض. وكما لا يعرف النسر عند التحليق أي جناحيه أكثر ضرورة وأعز عليه، كذلك أنا لا أعرفُ أيُّ الأمين أعزّ علي.”

بقدرِ امتناني لجمال اللغة الذي أعطى الكتاب والكاتب قيمةً في داخلي بقدر امتناني لعمل المعربين لهذا الجمال: عبدالمعين الملوحي، ويوسف حلاق.

ولا أعظم من أن يعمل أحدهم على أن ينقل تحفةً كهذه من لغةٍ إلى أخرى دون أن تفقد بريقها وجمالها..

–

لي في هذه العزلة مع الأيام وقفات وتأملات، مساحات شاسعة من الفكر امتلأت بصورٍ كثيرة، يتنقل الانسان في فترات فراغه وعزلته بين كثير من مراحل حياته، يبدأ بالأقرب منها إلى زمنه الحاضر ثم الأبعد فالأبعد، يصل إلى فترات ماضيه وطفولته، فيحنّ إلى بيته الأول، صديقه الأول، جيرانه الأوَل، مدرسته الأولى، درسه الأول في الحياة، فرحهُ الأول وحزنه الأول، يتذكرها وكأنها مشاهد تُعرضُ أمامه.

الانسان كائن غريبٌ بطبعه، غريبٌ في تكوينه، في اختلافه عن غيره، لكل انسان بصمة، ولكلّ انسان فكرة، ولكلّ انسان طبعٌ ورأي خاصٌ به، كوّنته عوامل الحياة، ظروفها، مواقفها، حتى أصبح بالشكل النهائي الظاهر والبادي عليه، ولا يزال في طور التشكيل حتى آخر ساعة من عمره.

أتأمّل أيضًا في العلاقات الانسانية، عن ارتباط الانسان بالأشياء، عن التعلّق والتشبّث والاعتياد، عن المشاعر التي تتخذ شكلًا مبالغًا فيه، كيف يُوقع الانسان نفسه في فخ التعلق بكل ما هو زائل، هو يعلم ويوقن بأنه زائل، ولكنّه يُبالغ في رغبته وإرادته وتعلّقه حتى يصبح مريضًا به، ويُصبح ما يبغيه ويتمناه هو سبب شقائه وألمه وحزنه، وتحضرني مقولة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:” فإن أقوى الناس من قوي على نفسه”. أن يملك الانسان زمام أمره، والتحكم بنفسه، فلا يتعلّق تعلقًا فوق المألوف بشيء زائل، ومنه قصّة الفداء العظيمة، كيف امتحن الله أحب خلقه إليه وخليله إبراهيم في ابنه، وفي ذلك عظة وعبرة عظيمة، ورسالة إلى البشرية أجمع بألّا تعلو في القلب محبّة فوق محبة الله، بألّا يتعلّق مخلوق بزائل، وفي ترديدنا لهذا الذكر “لا إله إلا الله” أن تعظيمنا لله وحده، وإفرادنا بمشاعر التعلق والتعبد والتعظيم لله وحده، لا يصل لتلك المكانة العظيمة أحدٌ إلا الله وحده دون سواه، وللإفراد أهمية كبيرة.

–

يُدرك الإنسان في وقتٍ من حياته حقيقة أن ما كلّ ما يلمعُ ذهبًا، وما كلّ ما تظنه جميلًا في مظهره هو كذلك في جوهره، قد يكون الأشخاص الذين ظننتهم الضوء في آخر النفق مجرد مصباح ضوئي يعمل بالبطاريات، والمسألة هي مسألة وقت واستهلاك، ثمّ ينطفئ.. الضوء في داخلك وهو ما سينعكس على الأشياء من حولك فتُضيء بك. لذلك ارعَ ضوءَك الداخلي، ابقَ مضيئًا دائمًا “لا تنطفئ وأنتَ الذي اعتاد العالم توهجّك”.

–

لا تمنح حدسك الثقة التامة في بداية الأمر، أنتَ بحاجة لأن تمنح الأمور وقتها، أن تمنح الأشخاص فُرصة الظهور على حقيقتهم، أن تختبر توقعاتك، أن تُخضعهم لتجربة الفرار، أن تُفلتَ يدك عن التعلّق بهم؛ لتختبر رغبتهم في التمسك بك.

–

وأخيرًا أتمنى أن تمرّ عُزلتكم هذه بالكثير من التأملات التي تُعيد للروح طمأنينتها، وتهذّب من الطباع ما أفسدته الخُلطة، وتُريحُ أجسادكم من وعثاء السفر والركض واللهثِ وراء كلّ شيء، فتُصلح بها قلوبٌ ضلّت، وتعود بها ألبابٌ إلى رشدها، فتميزَ الخبيث من الطيب، وتهتدي إلى ما فيه صلاحُ نفسها.